Author Archive

えっ、ウソでしょ!?あなたのマンション、実は「負動産」かも?維持費高騰の不都合な真実5選

こんにちは!相続専門の文鳥、ぶん吉です(ちゅいヨ!)。

多くの人が夢見るマイホーム、特にマンションは憧れの的ですよね。でも、その裏で今、大変なことが起きています。「ここ5年で3回目の管理費値上げ要請だ…」と、ある大規模マンションの理事さんが頭を抱えていました。

そう、買った後にずっと払い続ける「維持費」が、とんでもない勢いで値上がりしているんです。これは一時的な雨宿りなんかじゃなくて、長く続く嵐の始まりなんだよ。

この記事では、マンション所有者やこれから購入を考えている人が絶対に知っておくべき、維持費に関する驚きの事実を5つ、わかりやすく解説していきます。

——————————————————————————–

1. 維持費は「気づかぬうち」に4割も上がっていた

まず衝撃的な事実からお伝えします。私たちが毎月支払っているマンションの維持費が、このわずか5年で2〜4割も値上がりしているという調査結果があるんです。

住宅情報サイトLIFULLの調査によると、5年前と比較して月々の負担額は、日常管理に使う**「管理費」が最大18%、そして大規模修繕に備える「修繕積立金」は最大で43%も高騰**しています(※70平方メートル換算)。

なぜ、こんなに急激に上がっているのでしょうか?理由は主に2つです。

1. 構造的な人手不足: 管理員さんや修繕工事を行う職人さんが慢性的に不足しています。

2. 資材価格の高騰: 修繕に使う材料の値段がどんどん上がっています。

これは短期的な問題ではなく、専門家も次のように警鐘を鳴らしています。

「積立金、管理費とも構造的な人手不足で上昇しており、沈静化する気配が今のところ全くない」

つまり、この値上がりは今後も続く可能性が非常に高いということです。

2. 「うちの積立金は足りている」は、ただの幻想かもしれない

「うちは計画通りに積立金を集めているから大丈夫」と思っていませんか?実は、その安心は危険な幻想かもしれません。

国土交通省の調査では、「修繕計画に対して積立金が不足している」と回答したマンションは**36.6%**でした。しかし、さくら事務所の土屋輝之氏は「実際はもっと多い」と見ています。というのも、「不明」と答えたマンション(23.5%)は現状を把握できておらず、「実態は不足している可能性が高い」からです。

さらに恐ろしいのは、「計画より多く集まっている(余剰)」と答えたマンション(39.9%)ですら、決して安心できないという事実です。

スマート修繕の別所毅謙氏によると、首都圏の修繕工事費は過去4年間、毎年5%ずつ上昇し続けています。多くの修繕計画はこの物価上昇(インフレ)を考慮していないため、計画上は足りていても、実際に工事をする時にはお金が足りなくなるのです。

「インフレを正確に反映していなければ、計画に対しては『余剰』でも実際は足りない恐れがある」

その結果、何が起きているか。積立金不足を補うため、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用するマンションが急増し、2024年度の融資額は過去最高の257億円に達しました。これは、多くのマンションが「借金」をしなければ大規模修繕ができない、という厳しい現実の表れなのです。

3. 安易な「管理会社変更」は命取りになる

管理会社から管理費の値上げを要請されたとき、「じゃあ、もっと安い管理会社に変えればいいや」と安易に考えてしまうのは非常に危険です。

人手不足は特定の会社の問題ではなく、**「業界全体の傾向」**だからです。そのため、どの管理会社も人件費は上がっており、会社による料金の差はほとんどなくなってきています。

むしろ、管理会社を変更しようとして、もっと悪い事態に陥るケースも増えていると、専門家の別所氏は指摘します。

「値上げを避けるために管理会社の変更を決めたものの、次に引き受けてくれる管理会社がないという例も増えている」

管理会社が見つからなければ、マンションの管理そのものが滞ってしまい、大切な資産の価値を大きく損なうことになりかねません。今の枝から飛び立ったはいいけれど、次に止まる枝がない、なんてことになったら大変だよ。

4. 本当のコスト削減は「長期的な視点」から生まれる

短期的なコストカットが難しい一方で、本当に効果的な対策は**「修繕周期の見直し」**です。

これは、マンションの長期修繕計画を根本から見直すアプローチです。例えば、専門家の土屋氏は次のような方法を提案しています。

• 一般的な12年周期の修繕を、18年周期に延ばす

仮に築60年まで住むと考えると、修繕回数が5回から3回に減ります。これにより、トータルで**「工事費を数億円単位で削減できる」**可能性があるのです。

ただし、これには一つ重要なポイントがあります。周期を延ばすためには**「より高い耐久性の資材を使う」**必要があり、1回あたりの工事費はむしろ高くなります。

ここがミソなんだ。1回ごとの工事費は上がっても、工事の”回数”が劇的に減るから、建物の寿命全体で考えた総コストは大きく下がる。この「頻度を減らす」という発想が、数億円規模の節約を生む鍵なんです。

この点を所有者全員が理解し、合意を形成するためには、**「少なくとも半年から1年程度の検討や議論が必要」**となり、根気のいる取り組みになります。

5. 購入検討者は「積立金の妥当性」を必ずチェックすべし

最後に、これからマンションの購入を検討しているあなたへ。 購入後に「こんなはずじゃなかった…」と、思わぬ支出増で家計が苦しくなる事態を避けるために、契約前に必ず以下の点をチェックしてください。

• 国のガイドラインと比べて、積立金が妥当な水準か

• 周辺の同じようなマンションの相場と比べて、管理費や積立金が安すぎたり高すぎたりしないか

「維持費が安い」というだけで物件を選ぶと、将来、急激な値上げや一時金の徴収に苦しむことになるかもしれません。

——————————————————————————–

結論

ここまで見てきたように、マンションの維持費高騰は、もはや他人事ではありません。 何もしなければ、大切な資産であるはずのマンションが、家計を圧迫する「負動産」になりかねないのです。

では、どうすればいいのか?専門家の別所氏が言うように、最も重要なのは**「まず現状を把握し、早めに所有者間の話し合いを始めておく」**ことです。

あなたのマンションの長期修繕計画、次の値上げはいつか、きちんと把握していますか? 今すぐ確認してみることが、将来の資産を守る第一歩だよ(ちゅん)!

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。

東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。

法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。

相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。

対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。

国内金価格、史上初の3万円突破!その裏に潜む「米ドル」への深刻な不信感とは?

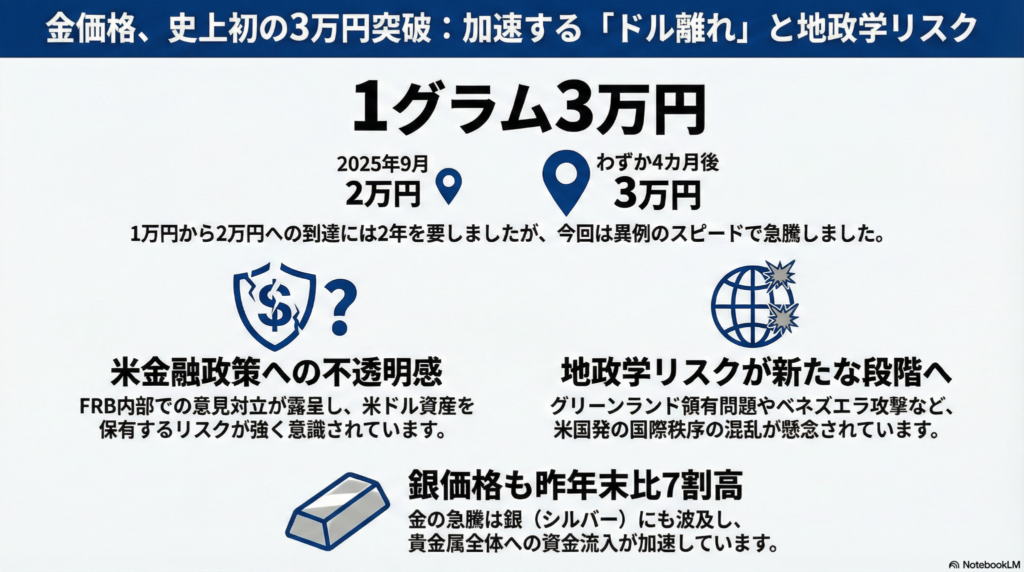

ついに歴史が動きました。29日、指標となる田中貴金属工業が公表した金の国内小売価格が、史上初めて1グラムあたり3万円の大台を突破。これは単なる価格の上昇ではありません。この前例のない高騰の背景には、単純な市場変動だけでは説明できない、より複雑で深刻な要因が隠されています。一体、何が金の価値をこれほどまでに押し上げているのでしょうか?その驚くべき理由を解き明かします。

驚くべきはその「速度」:価格上昇が異常なペースで加速している

今回の価格高騰で最も注目すべきは、その異常なまでの「速度」です。データを見ると、市場のセンチメントがいかに急速かつ劇的に変化しているかがわかります。23年8月に1万円台を記録してから2万円に到達するまでには2年の歳月を要しましたが、2025年9月29日に2万円を超えてから3万円を突破するまでは、わずか4ヶ月しかかかっていません。この加速は、通常の市場トレンドをはるかに超えた、投資家の強い危機感と行動の変化を明確に示しています。

不安の震源地は「米国」:金融政策と地政学リスクが金需要を煽る

金の需要を加速させている不安の震源地は、米国にあります。一つは、米国の金融政策を巡る不透明感です。米連邦準備理事会(FRB)は金利を据え置きましたが、その決定の裏で、深刻な内部対立が露呈しました。トランプ大統領に指名されたミラン理事に加え、特に注目すべきは、次期議長候補と目されるウォラー理事が利下げを求めて反対票を投じたことです。指導者候補自らが現行方針に異を唱えた事実は、米国の金融政策の先行き不透明感を一気に強め、投資家が米ドル建て資産を保有するリスクを強く意識する原因となっています。

この国内政策の不安定さと軌を一にするように、米国の対外行動もまた、国際秩序を揺さぶっています。「デンマーク自治領グリーンランドの領有を目指し、欧州諸国との対立を深める」「国際法違反との批判を振り切ってベネズエラを攻撃する」といった動きは、米国が世界の安定よりも自国の利益を優先する姿勢を鮮明にしたものです。このように、国内金融政策の不確実性と、国際秩序を乱す地政学リスクという、内外両面での米国の予測不可能性が、世界中の投資家を安全資産である金へと向かわせているのです。

金オンライン取引大手・英ブリオンボールトの日本市場責任者、ホワイトハウス佐藤敦子氏は次のように指摘します。

秩序の転換点を前に投資家がリスク回避の動きを強め、金の需要が高まった

視点の転換:「金の価値」が上がっているのではなく「ドルの価値」が下がっている

ここで、根本的な視点の転換が必要です。つまり、「金の価値が独立して上昇している」と見るのではなく、「金の価格は、米ドルやドル建て資産に対する信認の低下を映す鏡である」という見方です。これまで世界で最も信頼されてきた基軸通貨ドルの価値そのものが揺らいでいるからこそ、相対的に「安全資産」である金の価格が押し上げられているのです。

マーケットアナリストの豊島逸夫氏も、この点を明確に指摘しています。

金価格が上がっているというより、その分ドルやドル建て資産の価値が下がっている

結論:金の価格が未来に告げること

史上初の3万円という価格は、単なる数字以上の意味を持ちます。それは、世界の基軸通貨である米ドルの安定性に対する、根深い世界的な不確実性を示す強力なシグナルです。今回の記録的な価格高騰を突き動かした三つの要因、すなわち異常なまでの上昇「速度」、米国の金融・地政学リスクという「不安の震源地」、そして「ドルの価値が下がる」という視点の転換は、全て一つの方向を指し示しています。

伝統的な資産への信頼が揺らぐ中、金の歴史的な高騰は、私たちの経済の未来について何を物語っているのでしょうか?

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。

東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。

法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。

相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。

対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。

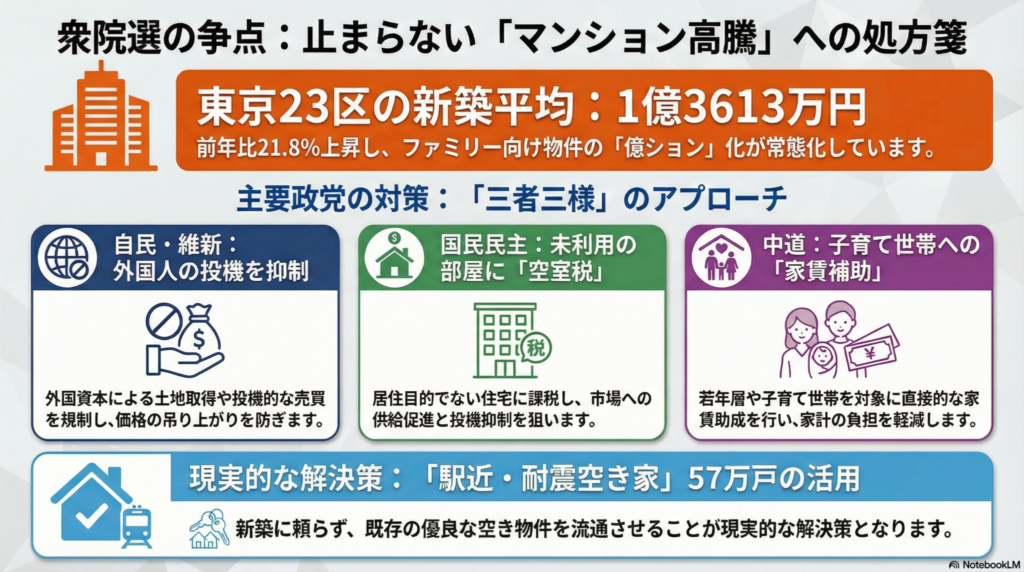

「億ション」が当たり前の東京、政治が語りたがらない住宅問題”4つの深層”

導入部:問題提起

東京23区の新築マンション価格が、2025年には前年比21.8%増の1億3613万円に達する──。この予測が示すように、もはや「億ション」は特別なものではなくなりました。多くの人にとって、都心に住まいを持つことは「手の届かない夢」となりつつあります。

この深刻な住宅問題は、来る衆院選の大きな論点の一つです。各政党は様々な対策を公約として掲げていますが、その裏には、より本質的で、しばしば見過ごされがちな構造的問題が潜んでいます。本記事では、その中でも特に重要な4つの深層を掘り下げ、問題の核心に迫ります。

——————————————————————————–

1. 「外国人の投機」は悪者か? 政治が頼るシンプルな”敵”

衆院選の公約を見ると、自民党は「首都圏などの投機的売買の抑制」を、日本維新の会も「外国人・外国資本による土地取得規制」を掲げています。価格高騰の原因を「外国人による投機」という外部要因に求めるこの構図は、有権者にとって分かりやすい”敵”を設定し、複雑な国内問題から目を逸らせる古典的な政治手法です。

しかし、この対策だけで問題が解決するほど単純ではありません。不動産価格の上昇は、投資マネーの流入だけでなく、人手不足による人件費の上昇、資材費の高騰、都市部における大規模物件用地の枯渇、そして利便性を重視する共働き世帯の増加といった、複数の構造的要因が絡み合った結果です。この問題の核心について、三井住友トラスト基礎研究所の大谷咲太氏は、次のように構造的な問題を指摘しています。

根本的には東京にどんどん人が流入して需給が逼迫していることが背景にある

特定の誰かを”敵”に仕立て上げる対症療法では、東京への「人口一極集中」という根深い需給問題は解決しないのです。

2. 良かれと思った支援策が、逆に家賃を押し上げる皮肉

一方で、家計への直接支援を訴える政党もあります。中道改革連合は「若者・子育て世帯への家賃補助」を、国民民主党は「家賃控除制度」を公約に掲げています。これらは、目の前の住居費負担を和らげるため、政治的には非常に人気のある政策です。

しかし、ここには経済政策の典型的な罠が潜んでいます。これは典型的な「需要サイドへの補助金」であり、供給が限られている市場で需要だけを刺激するものです。結果として、多くの人がより高い家賃を支払う能力を持つことになり、賃貸相場全体が押し上げられてしまうリスクを内包します。善意から生まれた政策が、供給不足という根本原因を放置したまま、意図せずして家賃インフレを加速させるという皮肉な結末を招きかねません。

3. カナダも導入した「空室税」は、万能薬ではなかった

投機的な不動産保有を抑制する切り札として、国民民主党が公約に盛り込んだのが「空室税」です。これは、居住目的でなく投機目的で住宅を空き家のままにする所有者に対し、自治体が税金を課す制度です。

カナダのトロント市では2022年から同様の「空き家税」が導入され、現在では物件の評価額の3%という高率が課されています。しかし、人口流入が続く同市では、住宅価格は依然として高止まりの状況が続いています。

トロント市の事例は、大谷氏が指摘する「需給の逼迫」という根本原因を無視した対症療法がいかに限定的な効果しか持たないかを如実に示しています。「税による対策は焼け石に水だ」という同氏の見解を裏付けるように、需給の巨大なアンバランスの前では、税による市場コントロールには限界があるのです。

4. 本当の解決策は足元に? 57万戸の”お宝空き家”という衝撃の事実

これまで議論の多くは、「どうやって新しい住宅を供給するか」という点に集中してきました。しかし、本当に目を向けるべきは、足元に眠る膨大な既存資産かもしれません。

国土交通省の調査によると、駅から1キロメートル圏内にあり、かつ十分な耐震性能を持つ利用可能な空き物件が、全国に「57万戸」も存在するという衝撃の事実が明らかになっています。全国には実に386万戸もの活用可能な空き家があるのです。

私たちは、気づかないうちに膨大な「お宝」を眠らせています。問題は、新築住宅が足りないことだけではありません。むしろ、これまでの新築供給に偏りがちだった住宅政策そのものを見直し、これらの未活用住居をいかにして適正価格の住宅として市場に流通させていくか。その視点こそが、今まさに求められています。

——————————————————————————–

結論:未来への問い

東京のマンション価格高騰は、外国人の投機や資材費の上昇といった個別の要因だけで語れる単純な問題ではありません。その根底には、東京への「人口一極集中」という需給の歪みと、これまで続けてきた「新築中心の住宅政策」という、2つの大きな構造的課題が存在します。

驚くべきことに、政府の推計では2050年までに東京23区の大半が人口減少に転じると予測されています。現在の住宅不足への対応に追われる一方で、長期的には余剰が生まれるという矛盾。この事実を踏まえるならば、解決策は明らかです。

政治が短期的な対症療法に終始する中、真の解決策は私たちの足元に眠っている。問われているのは、”新築を建て続ける”という過去の成功体験から脱却し、”今ある家を賢く使いこなす”という未来へ、社会全体で舵を切る覚悟があるかどうかだ。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。

東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。

法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。

相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。

対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。

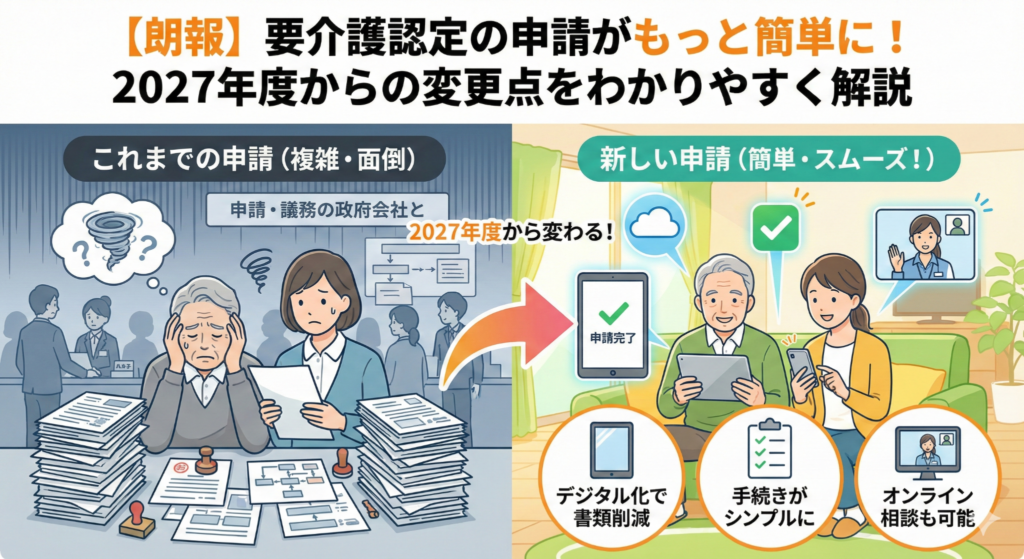

【朗報】要介護認定の申請がもっと簡単に!2027年度からの変更点をわかりやすく解説

はじめに (Introduction)

ご自身やご家族のために要介護認定を申請する際、その手続きの複雑さに戸惑った経験はありませんか。このたび厚生労働省は、多くの人にとって負担となっていたこのプロセスを、2027年度から大幅に簡素化する方針を固めました。この記事では、何がどう変わるのか、そのポイントを詳しく解説します。

1. 何が変わる?2027年度から要介護認定の「申請代行」が拡大

2027年度から、厚生労働省は要介護認定の申請を本人に代わって行う「申請代行」が可能な事業所を増やすことを決定しました。

現在の制度では、申請代行は法律で定められた特定の施設や事業者に限定されており、具体的には「指定居宅介護支援事業者」「地域包括支援センター」「地域密着型の介護老人福祉施設」「介護保険施設」の4種類に絞られています。このため、利用しているサービスによっては申請のサポートを受けにくいという課題がありました。

今回の制度改正の主な目的は、増加し続ける介護サービス利用者の利便性を向上させることです。

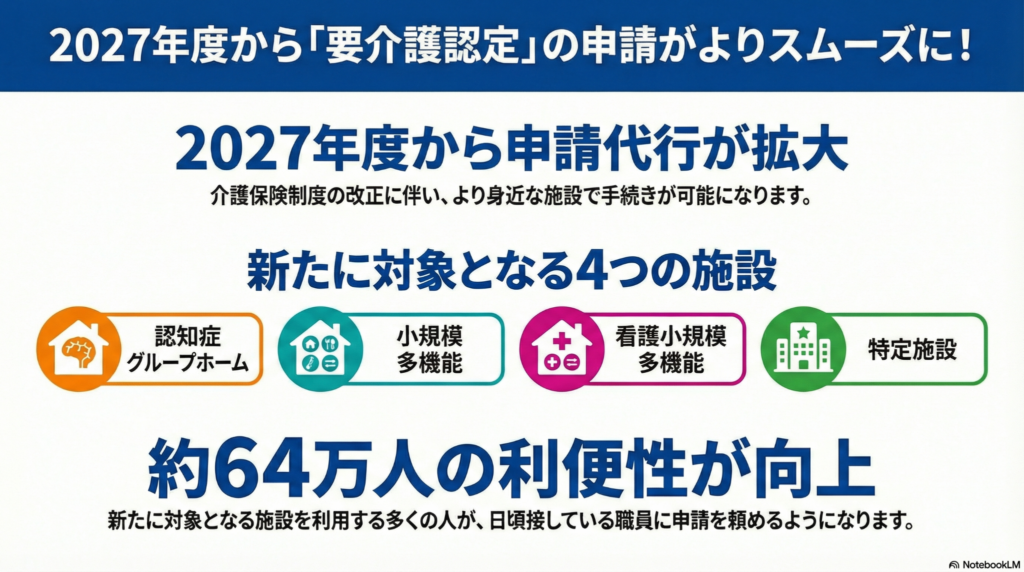

2. 誰が対象?新たに追加される4つの施設とは

今回の改正で、新たに以下の4種類の事業所が申請代行を行えるようになります。

- 認知症対応型の共同生活介護(グループホーム)

- 小規模多機能型居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護

- 特定施設入居者生活介護

厚生労働省の介護保険事業状況報告(25年10月分)によると、これら4つの施設でサービスを利用している人は約64万人にのぼります。今後は、入所・利用している施設の身近な職員に申請手続きを依頼できるようになり、利用者やその家族の負担が大きく軽減されることが期待されます。

3. なぜ今、見直しが必要だったのか?

この見直しには、主に2つの背景があります。

一つは、介護サービスが多様化したことです。さまざまな形態のサービスが生まれる中で、申請代行ができる施設とできない施設があるという状況が実態に合わなくなっていました。

もう一つは、現行制度における「不公平」の是正です。利用する施設の種類によって申請のサポートを受けられるかどうかが決まってしまう不公平感をなくす必要がありました。

この見直しは、政府が2024年に閣議決定した地方分権改革の対応方針にも明記されており、2025年度中に結論を出すことが求められていました。

4. 制度改正への道のり

この決定に至るまで、社会保障審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の介護保険部会で議論が重ねられてきました。議論は2025年末まで続く予定ですが、2027年度の介護保険制度改正に向けたとりまとめの中では、すでに追加対象となる4施設での「申請代行を可能とすることが適当」であると結論づけられています。

まとめ (Conclusion)

今回の制度改正は、要介護認定の申請という最初のハードルを下げ、介護を必要とする人がよりスムーズにサービスを利用できるようになるための重要な一歩です。高齢化が進む日本社会において、次に簡素化されるべき介護制度の煩雑な手続きは何でしょうか。今後の動向にも注目していきましょう。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。

東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。

法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。

相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。

対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。

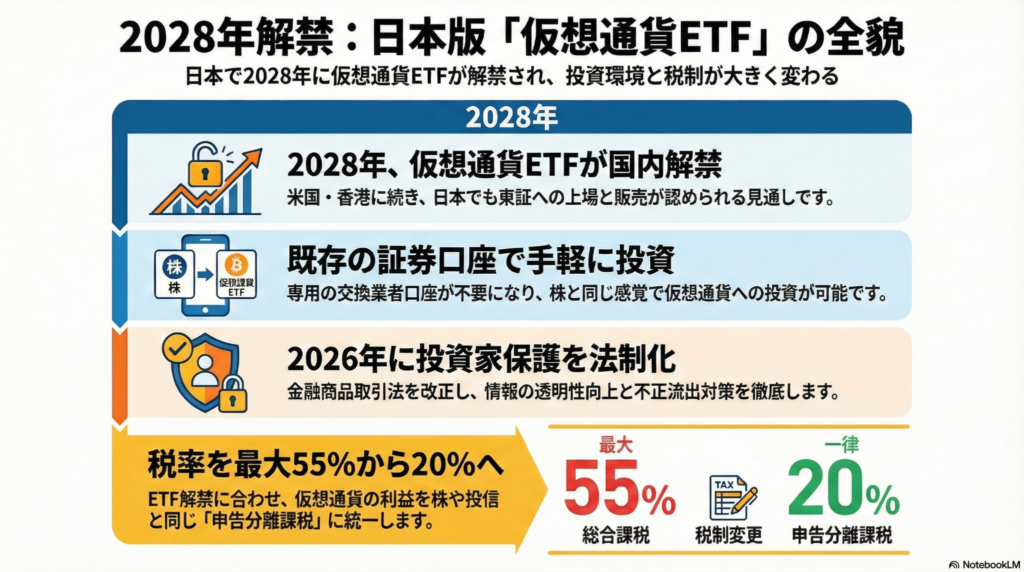

日本のビットコインETF解禁が2028年になる「意外な理由」とは?投資家保護だけではなかった舞台裏

2024年、米国でビットコイン現物ETFが承認され、市場にはわずか数ヶ月で18兆円規模という驚異的な資金が流入しました。世界中の投資家がこの新しい金融商品に注目する中、日本では同様のETFの解禁が2028年になる見通しです。米国から4年もの遅れをとることに、多くの人が疑問を抱いているのではないでしょうか。

「なぜ日本では解禁が4年も遅れるのか?」

一般的には、その理由として「投資家保護」という言葉が挙げられます。もちろんそれは重要な要素ですが、実はそれだけではありません。この記事では、その公式な理由に加え、解禁時期を「2028年」にピンポイントで固定した、より決定的な「もう一つの理由」を解き明かします。その舞台裏には、日本の金融市場の安定を考え抜いた、極めて戦略的な判断が隠されていました。

——————————————————————————–

1. 第一の理由:投資家保護という揺ぎない方針

日本でのETF解禁が遅れる一つ目の理由は、投資家保護のための環境整備に時間を要するためです。仮想通貨(暗号資産)は価格変動が非常に大きく高リスクな商品である上、過去には不正流出事件も相次ぎました。このため、日本の金融庁は規制の見直しを極めて慎重に進めてきたのです。

具体的な動きとして、金融庁は2026年の国会に、仮想通貨の交換業者に対して情報開示や流出対策の強化を義務付ける金融商品取引法の改正案を提出する予定です。高リスクな金融商品に対して国民の安全を第一に考えるという、この慎重なアプローチは、日本の規制当局が守ってきた一貫した哲学の表れであり、それ自体は合理的な判断と言えるでしょう。

——————————————————————————–

2. 真のキーポイント:ETF解禁を左右する「税制」との絶妙なタイミング

しかし、投資家保護の準備だけで4年という歳月を説明することはできません。今回の遅れの核心であり、真のキーポイントとなるのは「税制」とのタイミングです。

税制改正の内容

まず、2026年度の税制改正において、仮想通貨取引で得た利益にかかる税金が大きく変更される方針が固まりました。現在は、他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象であり、税率は最大で55%に達します。これが改正後には、株式や投資信託などと同じ一律20%の「申告分離課税」へと変更されるのです。

ETF解禁との関係性

ここが最も重要な点です。もし、この税制改正が行われる前にビットコインETFが解禁されたら何が起きていたでしょうか。

ETFは税制上、有利な「申告分離課税」(20%)で取引できるのに対し、投資家が直接売買する現物のビットコインは不利な「総合課税」(最大55%)のまま、という「税のねじれ」が生じてしまいます。この状況では、多くの投資家が税制的に不利な現物取引から離れ、ETFに資金を移すことは確実です。その結果、国内の仮想通貨の現物市場が細ってしまうという深刻な懸念がありました。

この市場の混乱を避けるため、政府は極めて戦略的な判断を下しました。つまり、2026年度に決定する「仮想通貨の分離課税への移行」の施行タイミングを、2028年の「ETF解禁」と完全に一致させるという計画です。これは単なる遅延ではなく、国内市場の健全性を維持するために緻密に計算されたスケジューリングなのです。

——————————————————————————–

3. 国際的な背景:訴訟で動いた米国と、差を広げられる日本の現実

日本の状況を国際的な文脈で見てみましょう。先行する米国ですが、その承認プロセスは必ずしも順風満帆ではありませんでした。

米証券取引委員会(SEC)は当初、ビットコインETFに対して極めて否定的で、20件以上もの上場申請を却下してきました。しかし、ETF化を拒否するSECの姿勢を不服とした業界側が訴訟を起こし、裁判でSECが敗訴したことで、承認へと舵を切らざるを得なくなったのです。つまり、米国の先行は先進的な政策判断というより、司法判断に後押しされた結果という側面が強いのです。

一方で、一度承認に転じた後の米国の動きは非常に速く、特に仮想通貨大国を目指す政権の方針も後押しとなり、関連政策を積極的に推進しています。このスピード感に対し、日本の金融関係者からは懸念の声も上がっています。

日本がこのスピード感だとどんどん差が開いていく

日本の慎重なアプローチは国内市場の安定をもたらすかもしれませんが、結果的に加速している米国との差は広がりつつあります。この戦略が長期的に見て吉と出るか凶と出るかは、まだ分かりません。

——————————————————————————–

結論:計算された遅延か、失われた機会か

ここまで見てきたように、日本のビットコインETF解禁の遅れは、単なる慎重さや規制の遅滞だけが理由ではありません。それは、投資家保護という大義名分のもと、税制という国内の特殊事情と完璧にタイミングを合わせた、極めて戦略的な判断の結果なのです。

この周到な計画は、投資家保護と市場の安定を実現する賢明な策となるのでしょうか。それとも、世界の潮流から取り残され、大きな投資機会を逃すことになるのでしょうか。その審判が下されるのは、未来の投資家たちが待つ2028年です。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。

東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。

法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。

相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。

対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。

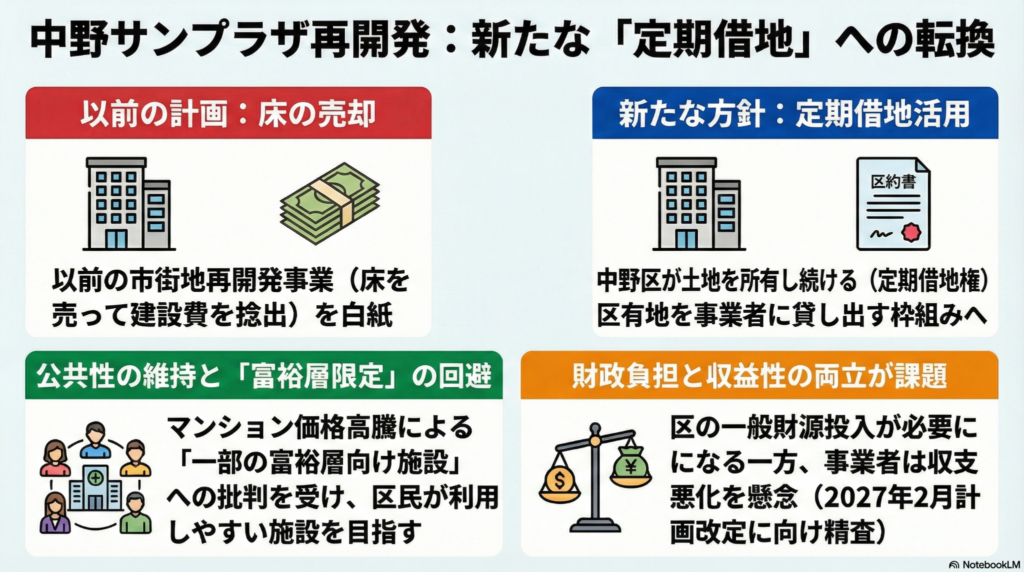

なぜ2639億円の中野サンプラザ再開発は白紙になったのか?計画リセットの裏に隠された3つの意外な真相

多くの人に親しまれてきた「中野サンプラザ」の解体後、その跡地を巡る総事業費2639億円の巨大再開発計画が白紙になったニュースは、大きな衝撃を与えました。一般的には区民の反対が原因と見られがちですが、本質はより複雑です。なぜ計画は頓挫したのか。そして、このリセットが未来の中野にとって何を意味するのか。

本稿では、この計画見直しの背景を分析します。区民の反発や事業者の採算性という予測可能な対立構造を動かしたのは、実は中野区の財政計画における「想定外」の展開でした。その力学を3つの視点から解き明かします。

1. 「富裕層向け施設」への反発が、計画見直しの引き金に

再開発計画が直面した最初の障壁は、予測可能でありながらも、極めて強力な区民からの反発でした。当初の計画は、商業施設やオフィスに加え、高層マンションを建設する複合開発でした。しかし、近年のマンション価格高騰を背景に、この計画が「一部の富裕層向けの施設になる」との批判が強まったのです。

対照的に、かつての中野サンプラザは、ホール、ホテル、ボウリング場などを備え、住居機能を持たない「多くの人が利用しやすい施設」として親しまれていました。この公共性の高いイメージとの乖離が、区民の厳しい視線を招いた一因と言えるでしょう。この事実は、都市開発において地域住民の意向がいかに重要な要素であるかを改めて示していますが、これは物語の序章に過ぎません。

2. 新たな選択肢「定期借地権」、そのメリットと事業者の本音

計画が白紙になった後、中野区が新たに検討しているのが「定期借地権」の活用です。これは、区が土地の所有権を維持したまま、事業者に一定期間だけ土地を貸し出す仕組みで、区にとっては公有地という貴重な資産を手放さずに済む大きなメリットがあります。

しかし、この案は事業者側にとって避けられない経済的現実を突きつけます。区が事業者に対して行った調査では、次のような意見が明確に示されました。

定期借地の活用は床処分価格が減少し、事業収支に大きな影響を与える

土地所有と異なり、定期借地では事業者が建物のフロアを分譲・売却して資金を回収することが困難になります。これは事業の採算性を著しく悪化させる可能性を意味します。公共の利益を最大化しようとすれば、民間事業者の参加意欲を削いでしまう。このジレンマは、多くの再開発が直面する根源的な課題です。

3. 財源計画の変更という「想定外」が、新方針への扉を開いた

今回の計画リセットにおける、最も意外かつ重要な転換点がここにあります。それは、区の財政計画の変更という、一見ネガティブな出来事が、結果的に新しい選択肢を生んだという逆説的な展開です。

元の計画では、区は事業者から土地の転出補償金を受け取り、それを2024年に移転した新区役所の建設費に充当することで、区の財政負担をほぼゼロにする算段でした。しかし、計画が白紙になったことで、区はこの建設費を一般財源(区が通常業務に使う予算)で対応せざるを得なくなりました。

この資金計画の変更こそが、事態を動かす鍵となります。これは、区が土地売却によって得られるはずだった補償金に頼る必要がなくなったことを意味します。その結果、区は土地の所有権を維持するという、以前は考えにくかった選択肢を検討できるようになったのです。計画の「失敗」が、皮肉にも公共性を重視する新方針への扉を開いたと言えるでしょう。

まとめ:中野が直面する、未来への選択

中野サンプラザの再開発計画が頓挫した背景には、複雑な力学が働いていました。計画は、区民が求める「公共性」(真相1)と、事業者が求める「採算性」(真相2)という典型的な対立によって膠着状態に陥りました。しかし、この stalemate を打ち破ったのは、当事者間の交渉ではなく、区役所建設費の財源が一般財源に切り替わったという、全く別の「行政内部の財務的な判断」(真相3)だったのです。この想定外の出来事が、区に土地を売却する必要性をなくし、新たな可能性への道筋をつけました。

2025年6月に当初の計画が白紙となり、全ての視線は2027年2月に改定される新たな再整備事業計画に注がれています。この一連の出来事を経て、中野はどのような未来を選択するのでしょうか。今後の動向が注目されます。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。

東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。

法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。

相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。

対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。

えっ、修繕積立金が高い方がお得?2027年から始まる新築マンション「固定資産税の減税」の意外なカラクリ

はじめに

新築マンションの購入を検討する際、多くの人が頭を悩ませるのが、住宅ローンの返済とは別に将来にわたって払い続ける「管理費」や「修繕積立金」です。「マンションは管理を買え」という言葉があるように、長期的な維持管理の質が資産価値を大きく左右します。特に、将来の修繕積立金が段階的に値上がりし、家計への負担が重くなることは、購入者にとって共通の不安要素でしょう。

こうした将来への不安を解消し、深刻化する老朽化マンション問題への対策として、国土交通省が新しい制度を打ち出しました。日本の住宅政策が「ストック型社会への転換」を目指す中で示されたこの一手は、2027年春から始まる、「最初から修繕積立金を計画的に高く設定する新築マンション」が、将来的に「固定資産税の減税」という恩恵を受けられるという、一見すると逆説的な仕組みです。

この記事では、この新しい制度があなたのマンション選びにどう関わってくるのか、3つの重要なポイントに絞って、誰にでも分かるように解説します。

——————————————————————————–

1. 「高く払って、後で得をする」逆転の発想

この新制度の最も重要なポイントは、将来の安心を「計画的な積立」という形で前払いすることで、税金の優遇を受けられるという点にあります。これは、分譲事業者が販売しやすさを優先して初期の積立金を不当に低く設定し、結果的に将来の管理組合が資金難に陥るという業界の慣行に、国がメスを入れる動きとも言えます。

優遇措置を受ける「認定マンション」になるための条件は、30年といった長期修繕計画を立て、その計画の最初と最後で所有者が毎月支払う修繕積立金の金額差が1.83倍以下に抑えられていることです。つまり、将来の大幅な値上げを避けるため、当初から計画的に、適正な積立金を集める仕組みが求められるのです。

この認定を受けたマンションが、将来、外壁塗装や屋根の防水工事といった大規模修繕を行った場合、その翌年度に支払う建物部分の固定資産税が、6分の1から最大で2分の1まで減額されます。減額割合は自治体によって決まりますが、例えば東京23区や横浜市では半額になる見込みです。

ただし、この税金の減額は、認定を受けていれば自動的に適用されるわけではありません。将来、実際に大規模修繕工事を実施し、その費用を支払った翌年度の固定資産税が軽減される、という点に注意が必要です。この仕組みは、目先の安さではなく、将来の積立金不足という最大のリスクを防ぎ、マンションの資産価値を長期的に維持するという、購入者にとって本質的なメリットを促すものと言えるでしょう。

——————————————————————————–

2. 新築時から「お墨付き」がもらえる安心感

この新しい制度は、実は2022年から既存の中古マンション向けに始まっていた「マンション管理計画認定制度」を、新築物件にも拡大するものです。

認定は、まず新築マンションの分譲事業者が修繕計画などを整えて自治体に申請し、引き渡し後に購入者で設立される管理組合がその認定ステータスを引き継ぐ流れになります。一度受ければ終わりではなく、5年ごとの更新が必要です。なお、詳細な認定基準案は現在最終調整中で、2025年度内に国土交通省の検討会に示される予定となっており、今後の動向にも注目が必要です。

この「認定」が持つ意味は、単なる税金の優遇だけではありません。それは、そのマンションが**「長期的に適切に維持管理される計画を持っている」という公的な証明(お墨付き)**になるのです。将来、あなたがそのマンションを中古物件として売却する際、この「管理計画認定マンション」という事実は、買い手にとって大きな安心材料となり、資産価値を維持・向上させる上での新しい価値基準になる可能性があります。

——————————————————————————–

3. 固定資産税だけじゃない、隠れた金融メリット

この制度の魅力は、固定資産税の減税だけにとどまりません。認定を受けることで、管理組合が利用できる金融面でのダブルの特典が用意されています。

- 共用部リフォームのために住宅金融支援機構から融資を受ける際の金利が低くなる。

- 管理組合向けに機構が発行する債券の利率が上乗せされる。

これらの金融メリットは、管理組合の財政基盤を安定させ、必要な修繕工事を適切なタイミングで着実に実施するための強力な後押しとなります。結果として、マンション全体の住環境と資産価値が守られることに繋がり、住民一人ひとりにとっての利益となるのです。

——————————————————————————–

では、購入検討者はどう動くべきか?

この新制度を理解した上で、賢いマンション選びをするためにはどうすればよいのでしょうか。それは、これまでの「初期費用が安い方が良い」という考え方を転換し、修繕積立金を「コスト」ではなく「資産価値への前払い投資」と捉えることです。低い積立金は将来のリスクの先送りに他ならず、計画的に設定された適正な積立金こそが、長期的な安心と価値を担保します。

具体的には、モデルルームなどを訪れた際に、営業担当者に次のような質問を投げかけてみることが重要です。

- 「この物件は『管理計画認定』を申請する予定ですか?」

- 「認定取得を前提とした長期修繕計画と修繕積立金の設定案を見せてもらえますか?」

これらの質問への回答が、そのデベロッパーがマンションの長期的な価値維持にどれだけ真剣に取り組んでいるかを測る、一つの試金石となるでしょう。

——————————————————————————–

まとめ

今回ご紹介した新制度は、マンション選びの考え方を大きく変える可能性を秘めています。

- 計画的な積立: 当初から適切な修繕積立金を設定することで、将来の大規模修繕後に固定資産税が減額される。

- 公的な認定: 国が認める「管理計画認定マンション」というお墨付きが、将来の資産価値の裏付けとなる。

- 金融メリット: 税金だけでなく、融資や資産運用面でも優遇があり、管理組合の財政をサポートする。

この制度は、これまで曖昧だった「管理の質」という価値を公的に可視化する画期的な試みと言えるでしょう。これからのマンション選びは、単に「初期費用の安さ」だけで判断する時代から、「長期的な資産価値と安心」を重視する時代へとシフトしていきます。

将来的には、この認定の有無が中古マンション市場における価格形成の重要な要素となり、認定物件と非認定物件の間で「資産価値の二極化」が進む可能性も考えられます。2027年以降、あなたが新築マンションを選ぶとき、この「管理計画認定」は一つの重要な判断基準になるのではないでしょうか?

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。

東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。

法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。

相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。

対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。

知らないうちに東京の家賃が上がる?忍び寄る「定期借家」急増の波

東京の家賃は上がり続けている──多くの人が肌で感じていることではないでしょうか。しかし、その背景には、あまり知られていない賃貸契約の形態、「定期借家(ていきしゃっか)」の急増という、静かな地殻変動が起きています。この記事では、今まさに東京の賃貸市場で何が起きているのかを、データと共に解説します。

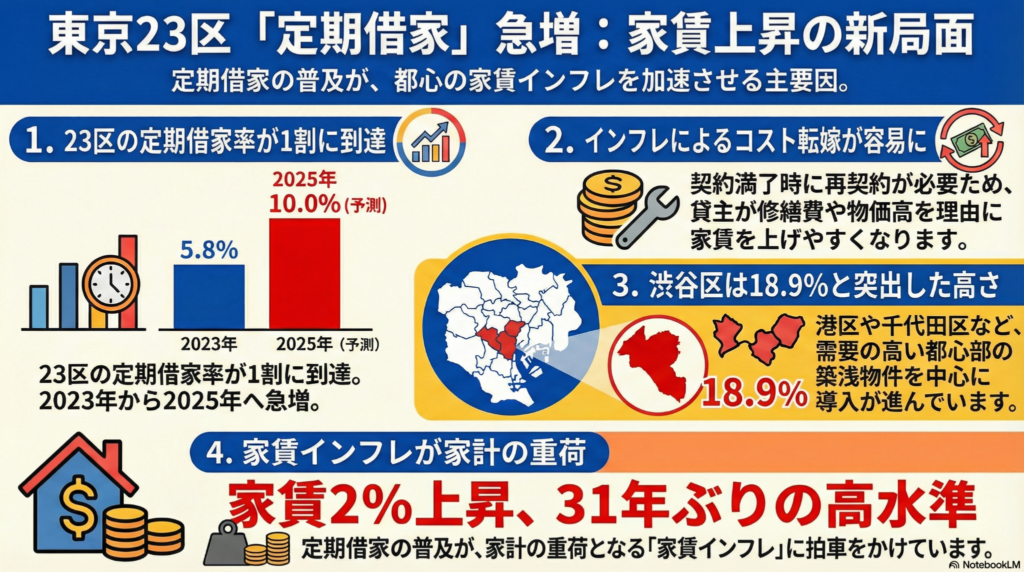

1.静かなる主流化。東京23区、賃貸の1割が「定期借家」という現実

まず注目すべきは、その驚異的な増加スピードです。LIFULL HOME’Sのデータによると、東京23区の賃貸マンションに占める定期借家の比率は、2025年には10.0%に達しました。2023年には5.8%、それ以前は長らく5%前後で推移していたことを考えると、これはまさに「急増」です。これは、これまで安定していた賃貸市場の契約慣行が、経済情勢の変化を受けて根本から変わりつつあることを示す重要な指標です。

この傾向は、港区や千代田区など交通の便がいい都心部の築浅物件を中心に特に顕著です。例えば渋谷区では、2024年の11.7%から18.9%へと大きく比率を伸ばしています。

そもそも「定期借家」とは、2年などと契約期間があらかじめ決められている賃貸契約です。期間が満了すると、住人は退去するか、あるいは家主が提示する新しい条件で再契約を結ぶ必要があります。期間満了後に退去を迫る可能性がある分、定期借家の家賃は一般的な物件よりも低めに設定されやすいという特徴があります。

2.インフレ時代、家主の「切り札」に。なぜ今、定期借家なのか?

もともと定期借家制度は、転勤などで一時的に持ち家を貸し出すケースで利用されることが一般的でした。しかし今、その位置づけは大きく変わり、物価上昇時代を乗り切るための家主側の戦略的な「切り札」として活用が広がっています。

最大の理由は、インフレへの防衛策です。一般的な賃貸契約では、家主が一方的に家賃を上げることは法律上難しくなっています。しかし定期借家であれば、契約更新のタイミングで、家主はより自由に家賃を設定し直すことが可能です。2022年以降、物価上昇が定着し、物件の修繕に必要な資材費や人件費も高騰しています。これに加え、ローンを組んで投資用物件を運用する家主にとっては、金利上昇による利払い費の増加も無視できません。

さらに、コロナ禍で借り手が見つからず、やむなく家賃を下げた物件のオーナーが、当時の収益悪化分を取り戻そうとする動きもこの流れを後押ししています。こうした複数のコスト上昇圧力に直面する家主にとって、当初の家賃を多少低めに設定してでも、数年ごとに柔軟に価格を見直せる定期借家のメリットが、かつてなく大きくなっているのです。

3.家賃は「安定資産」ではなかった?31年ぶりのインフレが示す未来

定期借家の増加がもたらす最も大きな影響は、家賃インフレの加速です。これまで価格変動が小さい「安定資産」と見なされてきた家賃ですが、その常識は覆されつつあります。

総務省の消費者物価指数によると、2025年12月の東京都区部の「民営家賃」は、前年同月比で2.0%上昇し、実に31年ぶりに2%台に達しました。この背景には、新築・中古マンションの価格高騰によって購入を諦めた層が賃貸市場にとどまり、需要が高まっているという要因もあります。貸し手市場が強まる中で、定期借家の増加は家賃上昇にさらに拍車をかける可能性があります。

LIFULL HOME’S総研の中山登志朗チーフアナリストは、この状況に警鐘を鳴らします。

都心部を中心に家賃のインフレを助長し、社会問題になりかねない。

この言葉が示す「社会問題」とは、単に家賃が上がることだけを指すのではありません。これまで固定的で予測可能だった家賃という家計の支出項目が、市場動向によって変動する不安定なものに変わってしまうことを意味します。これは、立場の弱い借り手の生活設計に大きな影響を及ぼしかねない、構造的な変化なのです。

東京の賃貸市場で進む「定期借家」の増加は、物価上昇という経済状況に対する家主側の合理的な防衛策です。しかしそれは同時に、都心部の家賃インフレを加速させ、借り手の負担と生活の不確実性を増大させる大きな要因となっています。

賃貸市場のパワーバランスが変化するなか、東京で暮らす借り手にとって、住まいの未来はどのように変わっていくのでしょうか?

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。

東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。

法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。

相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。

対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。

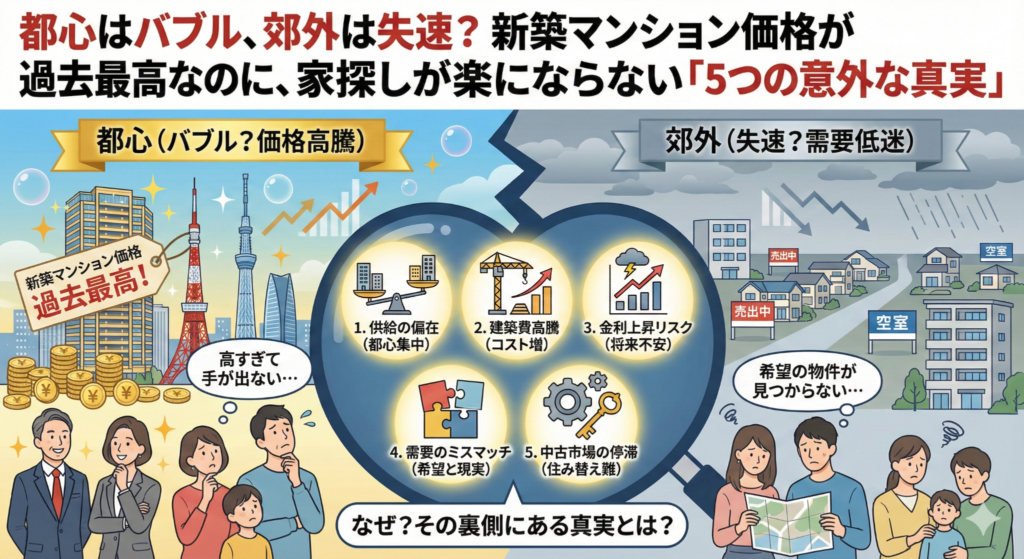

都心はバブル、郊外は失速? 新築マンション価格が過去最高なのに、家探しが楽にならない「5つの意外な真実」

「首都圏の新築マンション価格が過去最高を更新」――このニュースを目にして、「もう自分には家は買えないのではないか」と不安を感じた方も多いのではないでしょうか。しかし、この衝撃的な数字の裏側では、都心と郊外で全く異なる現実が進行しています。

この記事では、平均価格の数字だけでは見えてこない首都圏マンション市場の「5つの意外な真実」を解き明かし、複雑化する現状を理解するための、そして賢い住宅購入を考えるためのヒントを提供します。

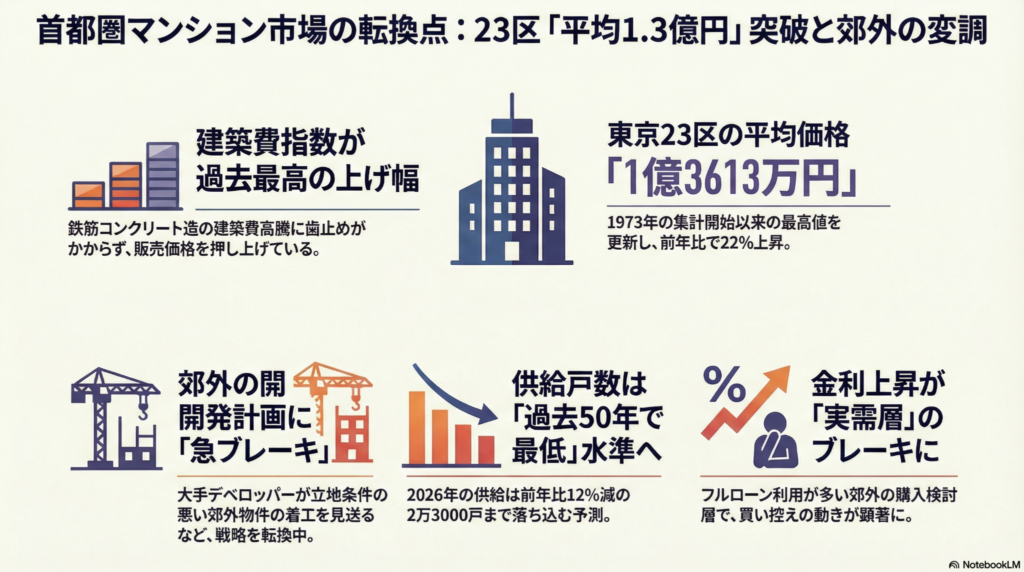

1. 全体が高騰しているわけではない。都心と郊外で市場は分裂している

まず押さえるべきは、市場の「二極化」です。首都圏全体の平均価格は9182万円(前年比17%増)、特に東京23区は1億3613万円(同22%増)と、1973年の集計開始以来の最高値を記録しました。神奈川県(7165万円)や埼玉県(6420万円)、千葉県(5842万円)でも軒並み価格は上昇しており、この高騰が郊外の実需層を直撃しています。

しかし、その一方で郊外では価格高騰により顧客離れが起きています。不動産経済研究所の松田忠司氏は、「売れ残りが出ており、値下げをしているケースもある」と指摘しており、市場に変調が起きていることがわかります。

この背景には、購入者層の違いがあります。都心は富裕層や海外投資家の旺盛な需要で価格が引き上げられているのに対し、郊外は実際に住むことを目的とする「実需層」が中心です。その実需層が、もはや現在の価格についていけなくなっているのです。

2. 価格だけの問題ではない。そもそも選択肢が過去50年で最も少なくなる

問題は価格だけではありません。これから家を探そうとする人々は、深刻な「供給不足」に直面する可能性があります。不動産経済研究所は、2026年の首都圏における新築マンションの供給戸数を、25年の予測値からさらに12%減少し、「過去50年で最低の水準」となる2万3000戸と予測しています。

なぜこれほどまでに供給が減るのでしょうか。都心部ではもともと用地が少なく、ホテルやオフィスとの土地の奪い合いが激しいことが一因です。しかし、より深刻なのは、郊外でデベロッパー(開発業者)が開発計画そのものを見送る動きが出ていることです。例えば、三井不動産レジデンシャルは郊外で仕入れたマンション用地のうち、駅から遠いなど立地条件が不利な数カ所で着工を見送っているといいます。

三井不動産レジデンシャルの山田貴夫副社長は、その内情を次のように語ります。

「郊外の購入者層の予算を考えると、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁しにくい」

この言葉は、デベロッパーが「作りたくても、コストが高すぎて利益の出る価格では売れない」というジレンマに陥っていることを示しています。この構造が、供給減の大きな要因となっているのです。

3. 「お求めやすく」がもう無理に。郊外型のお手頃ブランドが岐路に立っている

供給減は、特にこれまで郊外の住宅購入を支えてきた「手頃な価格帯のマンション」という選択肢を脅かしています。

例えば、野村不動産ホールディングスは、価格を抑えた郊外型マンションブランド「オハナ」を展開してきました。しかし、同社の新井聡社長は「こうした価格帯の物件供給は難しくなる」と述べており、ブランドの存続自体が岐路に立たされていることを示唆しています。

この動きは、平均的な収入の「実需層」にとって、郊外での住宅購入のハードルをさらに引き上げる深刻な問題です。手の届く価格帯の選択肢そのものが、市場から消えつつあるのです。

4. デベロッパーの利益追求だけが原因ではない。本当の犯人は「建築費」

この異常な価格高騰は、単にデベロッパーが利益を追求しているから、という単純な話ではありません。本当の犯人は、高止まりを続ける「建築費」です。

建設物価調査会によると、東京地区の鉄筋コンクリート造マンションの建築費指数(2015年=100)は25年12月分で142.2に達し、過去最高の上げ幅を記録しています。

さらに追い打ちをかけているのが、住宅ローン金利の上昇です。三菱地所レジデンスの宮島正治社長は、「フルローンで住宅を買う場合が多い郊外の実需層にとって、金利上昇は需要のブレーキ要因になる」と分析します。宮島社長が指摘するように、建築費高騰と金利上昇という二重苦が、特に郊外の購入者を直撃しているのです。

つまり、建築費の高騰は「供給側」であるデベロッパーの事業計画を頓挫させ、金利の上昇は「需要側」である購入者の資金計画を直撃するという、市場の両側面を同時に締め付ける構造になっているのです。

5. 対策は打たれているが、効果は限定的かもしれない

この社会問題化する状況に対し、政府や不動産業界も対策に乗り出しています。

- 業界の対策: 不動産協会は、投機的な短期転売を防ぐため、購入戸数の制限などを盛り込んだ対策をまとめています。

- 国の対策: 住宅ローン減税の適用期間を5年間延長し、中古マンションについては床面積要件や上限価格を緩和するなど、住宅取得を後押しする制度拡充を行っています。

しかし、これらの対策が根本的な解決策となるかは不透明です。特に転売対策については「効果が薄いとの見方が多い」のが実情です。今後の金利の上昇状況によっては、ローン減税だけでは不十分で、さらなる購入促進策が必要になるとの声も上がっており、対策が現状に追いついていない可能性が懸念されます。

結論:まとめ

現在の首都圏マンション市場は、単なる価格高騰という一言では片付けられない、構造的な問題を抱えています。都心では富裕層の需要が価格を牽引する一方、郊外では建築費と金利の高騰が「実需層」の購買力を削ぎ、その結果デベロッパーが供給自体を絞り始め、「手頃なブランド」さえも市場から姿を消そうとしています。政府や業界の対策もこの負のスパイラルに追いついていないのが現状です。

選択肢が減り、コストが上昇し続ける中で、これからの「普通の暮らし」のための住まいは、どこに、どのように見つければ良いのでしょうか。平均価格の数字に惑わされず、市場の構造的な変化を理解することが、その答えを見つける第一歩となるはずです。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。

東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。

法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。

相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。

対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。

「ホテル一体型寺院」の参道は聖域か? 最高裁が下した、固定資産税をめぐる意外な判決の裏側

導入

大阪の有名な大通り「御堂筋」。その名の由来となった寺院「南御堂」が、その伝統的な山門を近代的な高層ホテルと一体化させました。2019年の開業時には「国内初の『山門一体型ホテル』として話題を呼んだ」この建築は、伝統と現代が融合した象徴的な試みとして注目されました。

しかし、この革新的な建築物は、意外な税金の問題を引き起こします。参拝者が本堂へ向かうために通り抜けるビルの下の空間は、宗教施設として非課税の「境内地」なのでしょうか。それとも、課税対象の「収益事業用地」なのでしょうか。この問いをめぐる法廷闘争は、ついに最高裁判所まで持ち込まれました。

1. そもそも、何が争われたのか? 「山門一体型ホテル」の税金問題

この訴訟は、大阪市中央区に位置する寺院「南御堂(真宗大谷派難波別院)」と、課税主体である「大阪市」との間で争われました。老朽化した建物を建て替える形で誕生したこの複合施設をめぐり、両者の主張は真っ向から対立しました。

対立した双方の主張

- 寺院側の主張: ビルの下にある参拝者のための通り抜け通路(開口部)は、宗教活動に不可欠な「参道」である。したがって、この部分は固定資産税が課されない「境内地」にあたる。

- 大阪市の主張: ホテルビルが立つ土地全体を「収益事業用地」と判断。これに基づき、約3億1800万円の固定資産税を課税した。

この訴訟は最高裁まで争われ、その過程で司法判断は二転三転します。第一審の大阪地裁では寺院側が敗訴しましたが、続く第二審の大阪高裁では一転して寺院側が勝訴しました。第二審では、通路部分が「敷石が敷き詰められて参道の一部を形成し、天井は寺院を連想させる格子状」であるといった物理的な特徴に加え、その空間で商業行為を行っていないことなども踏まえて「境内地」と認定されたのです。この判断の揺れは、問題の難しさを浮き彫りにしました。

2. 最高裁の結論:決め手は「上空」にあった

最終的に、裁判官4人のうち3人の多数意見により、最高裁判所は第二審の判決を破棄し、寺院側の請求を退ける判断を下しました。これにより、寺院側の逆転敗訴が確定しました。

判決の核心となったのは、地方税法が定める非課税の条件である「もっぱら本来の用に供する境内地」に当たるかどうか、という点でした。そして、最高裁がその判断において最も重視したのは、これまであまり注目されてこなかった意外なポイントでした。

最大の論点:土地の「立体的な」利用

最高裁の判断における最大のポイントは、以下の点に集約されます。

- 最高裁は、問題となっている通路の「真上」に賃貸用の商業施設(ホテル)が建っている事実を重視しました。

つまり、たとえ地面部分が参道として利用され、宗教的な装飾が施されていたとしても、その上空部分が明確に収益事業のために利用されている以上、その土地全体が「もっぱら」宗教の本来の用に供されているとは認められない、と結論付けたのです。地面の用途だけでなく、土地の立体的な利用状況全体が、その法的性格を決定づけるという極めて厳格な解釈が示されました。

3. この判決が問いかけるもの:現代における「聖域」の境界線

この判決は、単なる一つの税務訴訟にとどまらず、都市部における宗教法人の不動産開発モデルそのものに法的な楔を打ち込むものです。伝統維持のための収益事業が、その根幹である「聖域」の法的定義を揺るがすというジレンマを突きつけました。

現代社会において、宗教的な空間、いわゆる「聖域」はどこまで認められるのでしょうか。その境界線は、誰が、どのような基準で引くべきなのでしょうか。

結び

「山門一体型ホテル」をめぐる訴訟は、土地の法的評価において、地面の見た目や用途だけでなく、その「上空」を含めた立体的な利用実態がいかに重要であるかを明確にしました。最高裁が示したこの厳格な判断は、宗教法人が非課税特権を主張する際のハードルを改めて示すものとなりました。

伝統の維持と都市開発の要請との間で、宗教法人は今後、より慎重な法的スキームの構築を迫られることになるでしょう。

執筆者情報

司法書士シエン

東京都新宿区北新宿1丁目8番22号斎藤ビル102

坂大一雄(ばんだい かずお)

・司法書士

・1級ファイナンシャルプランナー

・上級相続診断士

・民事信託士

相続・遺言・家族信託を中心に、「法」と「お金」の両面から、

ご家族が円満に次の世代へバトンを渡せるようお手伝いしています。

坂を負う人にまず寄り添い、大切な想いを明日の形へつなぐ司法書士(文鳥をこよなく愛しています)。

東京都新宿区・中野区を中心に、司法書士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/民事信託士/上級相続診断士の4つの視点を持つ専門家として活動しています。

法務と資金計画の両面から、ご家族の「安心」と「納得」をワンストップでサポート。対面相談を大切にしつつ、オンラインで「東京の実家・不動産」に関する全国からのご相談にも対応しています。

相続・生前対策は、ご家族ごとの状況整理が解決への第一歩です。

対面でのご相談はもちろん、遠方にお住まいで「東京での手続きが必要」という方も、まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家がワンストップで伴走いたします。